マテリアルを認識するペプチド

タンパク質や核酸は、アミノ酸やヌクレオチドの1次配列の違いによって個々の構造情報を有する。生体中ではこれらの違いが互いに認識され、結合・解離を繰り返すことで精密な生命活動が維持される。果たして生体分子が認識する相手は生体に由来する分子だけか?

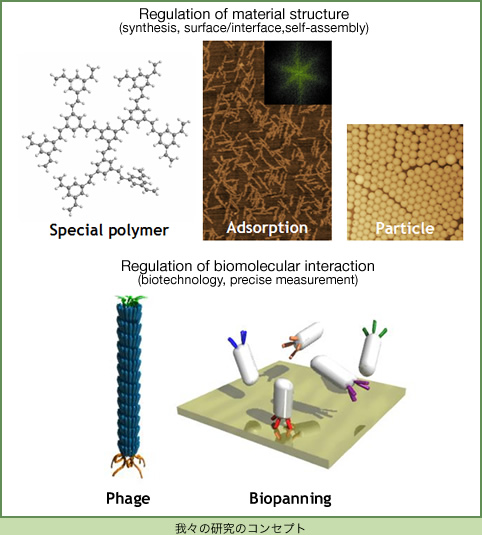

最近、生物学的に構築されたペプチド・ライブラリーから、親和性の違いに基づき特定のペプチドをスクリーニングする手法により、酸化物や金属などのマテリアルの化学構造を見分け、特異的に結合するペプチドの存在が明らかにされている。ペプチドは、比較的短い鎖長で分子認識能を有すること、容易に合成できること、水系で取り扱うことができること、有機化合物やタンパク質に融合できることなどから、ナノ材料の創製のための新規な分子ツールになり得る。本講演では、合成高分子の化学構造を厳密に見分けて結合するペプチド(高分子結合性ペプチド)について紹介する。

高分子結合性ペプチドは、1995年にKayらがバイオ実験用ポリスチレンプレートに結合するペプチドをファージディスプレイ(PD)法により見出したことにはじまる。引き続き、Mosbachらはヨヒンビンをインプリントしたポリメタクリル酸樹脂にPD法を適用し、ヨヒンビン結合サイトに適合するペプチドの取得に成功した。さらに、Schmidtらが塩素ドープしたポリピロールフィルムにPD法を適用した後、得られたペプチドにRGDSをコンジュゲートさせ、導電性高分子に対する細胞接着性を向上させた。これらの研究は、合成高分子がペプチドの標的になることを示した点で意義深いが、特異性に関する十分な評価は行われてこなかった。

そこで我々は、高分子の合成や構造制御に深くかかわってきた経験を生かし、より単純で明確な化学構造をもつ汎用性高分子にPD法を適用している。得られたペプチドは驚くほど精密に合成高分子を見分けることを明らかにし、材料科学の世界でペプチドを広く利用することを目指した研究を展開している。

| 10:10- 10:40- 11:10- 11:40- | 13:10- 13:40- 14:10- 14:40- |

- 芹澤 武

- 先端科学技術研究センター

略歴

1996年3月 :

東京工業大学大学院生命理工学研究科

バイオテクノロジー専攻

博士後期課程修了、博士(工学)取得

1996年4月 :

鹿児島大学工学部応用化学工学科助手

1999年10月 :

鹿児島大学工学部応用化学工学科助教授

2002年4月 :

鹿児島大学大学院理工学研究科

ナノ構造先端材料工学専攻助教授

2004年1月 :

東京大学先端科学技術研究センター助教授

(2007年4月より准教授)

参考資料

Takeshi Serizawa, Toshiki Sawada, Hisao Matsuno, Teruhiko Matsubara, Toshinori Sato, “A Peptide Motif Recognizing a Polymer Stereoregularity”, J. Am. Chem. Soc., 127, 13780-13781 (2005).

Takeshi Serizawa, Toshiki Sawada, Tatsuki Kitayama, “Peptide Motifs that Recognize Differences in Polymer Film Surfaces”, Angew. Chem. Int. Ed., 46, 723-726 (2007).

Jing Chen, Takeshi Serizawa, Makoto Komiyama, “Peptides Recognize Photo-Responsive Material Targets”, Angew. Chem. Int. Ed., 48, 2917-2920 (2009).