ナノエレクトロニクスと生命科学~“ゆらぎ”がつなぐ電子物性と生命科学~

生命の設計図であるDNA、結晶構造を人為的に構築する人工格子、いずれもプログラムされた構造によって機能が生み出される自然科学の神秘だといえます。私の研究テーマは原子・分子スケールでバイオを観て、バイオに学んで、バイオ(機能)を模倣することで、新しいエレクトロニクスを創成することです。空間的に階層制御されたプログラム自己組織化によるナノ構造形成原理の解明および、その原理を用いた人工生体情報材料の創製とデバイス応用を目指しています。生命に特有の「ゆらぎ」をヒントに、スピンや双極子のゆらぎ物性(スピングラス等)を利用した磁性人工格子、強誘電体人工格子を創製し、相共存と「ゆらぎ」が引き起こす新規な電子物性と、これらを活用したメモリデバイスに関する研究を行っています。

アプローチの1つは、エレクトロニクスで培われた究極の微細加工技術・計測技術を用いて、バイオ”に“学んだ、ナノエレクトロニクスを展開することです。例えば、DNAは約0.4nmの間隔で遺伝情報が組み込まれた世界最小の集積度を持つ記憶媒体です。生体関連分子の自己組織化機構・クローニングを利用したナノ構造制御によるバイオセンサ・メモリの開発が期待出来ます。さらに、脳シナプスは3次元ネットワーク構造の可塑性により、柔軟でしなやかな情報処理を行っています。ここでは、コンピュータでは悪者である“あいまいさ/ゆらぎ”が、バイオの機能発現には本質な役割を果たしています。このような生体の持つユニークな機能を活用する事で、エレクトロニクスの新しいパラダイムの開拓に挑戦しています。

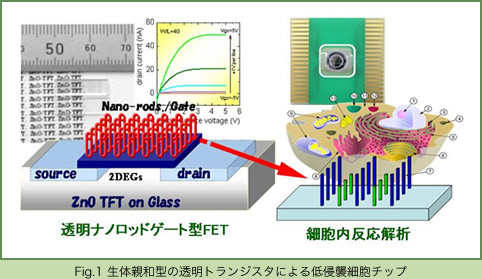

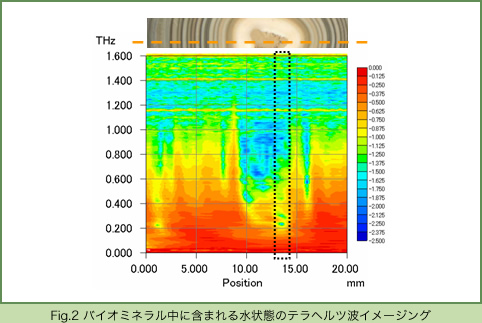

また、バイオ”を“学ぶため、テラヘルツ光技術を用いたり、半導体チップの上で生命現象を観ることを目指した研究では、幹細胞を対象としてナノ構造制御したナノバイオデバイス技術により、物理的刺激を行うことで幹細胞分化のタイミングや場所の制御という細胞分化誘導の時空間制御に関する研究も推進しています。さらに、DNAやタンパク質に代表される生体関連分子の物理的性質を原子・分子スケールで計測・把握することにより、遺伝情報をはじめとする一人ひとりの生体情報をもとに、個々人に適した快適な生活環境を提供可能なバイオチップの実現に向け、ナノエレクトロニクス・バイオ技術を駆使してナノバイオデバイスの基礎研究を推進しています。これらにより、オンデマンド医療へと繋がることを期待しています。

| 10:10- 10:40- 11:10- 11:40- | 13:10- 13:40- 14:10- 14:40- |

- 田畑 仁

- 工学系研究科

略歴

昭和63年 :

京都大学工学部 卒業

同 年 :

川崎重工業(株) 技術研究所

平成6年:

大阪大学 産業科学研究所 助手

平成9年:

大阪大学 産業科学研究所 助教授

平成14年 :

大阪大学 産業科学研究所 教授

平成18年 :

東京大学 大学院工学系研究科 教授

平成21年:

同 バイオエンジニアリング専攻 専攻長

(理学博士(平成7年))

参考資料

Phys.Rev. E, 79 (2009) 021902

Anal. Bioanal. Chem., 391 (2008) 2513-2519

Analytical Chemistry, 79 (2007) 52-59.

Science, 280 (1998) 1064-1066

Nature, 349 (1991) 200.