腸管病原細菌の感染機構と自然免疫制御

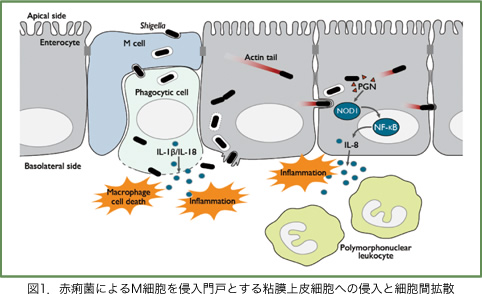

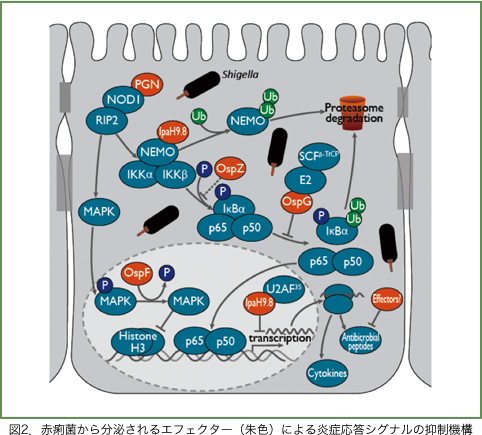

腸管粘膜は、食物を消化・吸収する器官であるが、一方で腸管粘膜上皮は防御システムを幾重にも備えた「バリアー」として微生物と対峙している。消化管粘膜は、細胞間接着、細胞ターンオーバ、細胞剥離、細胞死誘導等により、病原菌の侵入と定着を制限する「粘膜固有バリアー」としての重要な役割を果たすと同時に、TLRやNLR等による病原認識受容体を備え、その危険信号を伝達してさまざまな自然免疫系を活性化して病原体の排除を行う。これに対して赤痢菌やサルモネラ等の粘膜病原菌は、粘膜上皮を感染の足場として定着しさまざまな疾患を引き起こすことができる。これらの病原菌は高度に進化したIII型分泌装置を備え、エフェクターと呼ぶ一群の病原因子を宿主へ注入する。赤痢菌やサルモネラは、エフェクターの一部を分泌してマクロファージへ細胞死を誘導し、第一線の防御機構を突破するが、一方でその過程でNODやNLR インフラマソームが活性化され激しい炎症応答が誘導される。また菌より分泌されたエフェクターの一部は、RhoGTPase活性を持ち、菌の上皮細胞侵入に必要なアクチン重合を制御するが、菌の侵入部位に集合したNOD-Rip経路が活性化され下流のNF-κBやMAPKs経路を通じて炎症応答が惹起される。さらに菌から遊離されるLPS、ベん毛、ペプチドグリカン等も、TLRやNLRに認識され自然免疫を活性化する。さらに細胞内に侵入した菌はオートファジーを活性化する。その結果、細胞・組織傷害と炎症応答が異常亢進し、生体恒常性維持機構に破綻が生じ疾患が引き起こされる。しかし、この間粘膜病原菌は多くのエフェクターを分泌して、自然免疫応答をさまざまなメカニズムで遮断して粘膜上皮で増殖し感染を継続する。したがって病原菌が分泌するエフェクターは、感染のあらゆる局面で重要な役割を果たしている。

このような病原細菌の感染における宿主と病原体の相互作用の重要性を検証するモデルとして、赤痢の起因菌である赤痢菌が分泌するエフェクターが担う多様な機能と、それらとの自然免疫との相互作用を研究することは、ワクチンや創薬開発の基礎研究として極めて重要である。赤痢菌はエフェクターを通じて、ヒト腸管粘膜の感染に必要なさまざまな細胞機能を宿主から収奪する一方、その間に発動される自然免疫を巧みに回避・制御することができる極めて精緻なシステムを備えている。今回、腸管上皮細胞内において赤痢菌が示す、「粘膜固有バリアーの回避戦略」、「自然免疫応答の回避戦略」、「オートファジー回避戦略」における高度に進化した感染戦略について紹介する。

| 13:10- 13:40- 14:10- 14:40- | 15:20- 15:50- 16:20- 16:50- |

- 笹川 千尋

- 医科学研究所

略歴

1978年:

東京大学大学院医学系研究科 博士課程修了(医学博士)

1978年:

東京大学医科学研究所助手

1986年:

同上 助教授

1995年:

同上 教授

1999-2001年:

大阪大学微生物病研究所教授(併任)

2004年:

東京大学医科学研究所感染症国際センター教授(兼任)

参考資料

1. Kim M, Ashida H, Ogawa M, Yoshikawa Y, Mimuro H, Sasakawa C. Bacterial interactions with the host epithelium. Cell Host Microbe. 2010, 22: 20-35.

2. Ashida H, Kim M, Schmidt-Supprian M, Ma M, Ogawa M, Sasakawa C. A bacterial E3 ubiquitin ligase IpaH9.8 targets NEMO to deampen the host NF-kB-medaited inflammatory response. Nat Cell Microbiol. 2010, 12: 66-73.

3. Kim M, Ogawa M, Fujita Y, Yoshida Y, Nagai T, Koyama T, Nagai S, Lange A, Fassler R, Sasakawa C. Bacterial hijack integrin-linked kinase to stabilize focal adhesions and block cell detachment. Nature 2009. 459: 578-582.

4. Ogawa M, Handa Y, Ashida H. Suzuki M, Sasakawa C. The versatility of Shigella effectors. Nat Rev Microbiol. 2008. 6: 11-16.